नन्द दुलाल भट्टाचार्य, हक़ीकत न्यूज़, कलकत्ता : विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार, भारत आने वाले वर्षों में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने की राह पर है। भारत २०२७ (2027) तक जापान और जर्मनी को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है और वैश्विक रुझानों और प्रौद्योगिकी और ऊर्जा में देश द्वारा किए गए प्रमुख निवेशों की बदौलत २०३० (2030) तक तीसरा सबसे बड़ा शेयर बाजार बन जाएगा। भारत पहले से ही दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है जिसने पिछले दशक में सकल घरेलू उत्पाद ( GDP )की औसत वृद्धि ५. ५ % (5.5%) दर्ज की है। अब तीन महत्वपूर्ण दिशायें – वैश्विक ऑफशोरिंग, डिजिटलीकरण और ऊर्जा परिवर्तन दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश में अभूतपूर्व आर्थिक विकास के लिए परिदृश्य तैयार कर रहे हैं। अर्थशास्त्रियों के अनुमान के अनुसार भारत की सकल घरेलू उत्पाद ( GDP) आज के ३.५ (3.5) ट्रिलियन डॉलर से दोगुनी होकर २०३१ (2031) तक ७.५ ( 7.5) ट्रिलियन डॉलर से अधिक होने के अनुमानित आसार हैं। वैश्विक निर्यात में इसकी हिस्सेदारी भी उस अवधि में दोगुनी हो सकती है। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज ११% (11%) वार्षिक वृद्धि प्रदान कर सकता है और आने वाले दशक में १०(10) ट्रिलियन डॉलर के बाजार पूंजीकरण तक पहुँचने के अनुमानित आसार हैं। नए मॉर्गन स्टेनली रिसर्च ब्लूपेपर में, सभी क्षेत्रों में काम करने वाले विश्लेषक यह देख रहे हैं कि आर्थिक विकास का यह नया युग कैसे आश्चर्यजनक बदलाव ला सकता है: वैश्विक विनिर्माण में भारत की हिस्सेदारी को बढ़ावा देना, ऋण उपलब्धता का विस्तार करना, नए व्यवसाय बनाना, जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना और उपभोक्ता खर्च में तेजी को बढ़ावा देना। मॉर्गन स्टेनली के मुख्य एशिया अर्थशास्त्री के अनुसार आने वाले समय में भारत दुनिया की तीन अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा। इंटरनेट के शुरुआती दिनों से ही दुनिया भर की कंपनियां सॉफ्टवेयर विकास, ग्राहक सेवा और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग जैसी सेवाएं भारत में आउटसोर्स कर रही हैं। हालाँकि हाल के समय में सख्त वैश्विक श्रम बाज़ार और वितरित कार्य मॉडल का उद्भव दुनिया के लिए बैक ऑफिस के रूप में भारत के विचार को नई गति दे रहा है। भारत दुनिया के लिए कारखाना बनने की ओर भी अग्रसर है, क्योंकि कॉर्पोरेट कर में कटौती, निवेश प्रोत्साहन और बुनियादी ढांचे पर खर्च विनिर्माण में पूंजी निवेश को बढ़ाने में मदद करते हैं। भारत की मुख्य अर्थशास्त्री उपासना चाचरा कहती हैं, ”बहुराष्ट्रीय कंपनियां अब भारत में निवेश की संभावनाओं को लेकर उत्साहित हैं और सरकार बुनियादी ढांचे में निवेश के साथ-साथ कारखानों के निर्माण के लिए भूमि की आपूर्ति करके उनकी मदद कर रही है।” मॉर्गन स्टेनली डेटा से पता चलता है कि भारत में निवेश दृष्टिकोण पर बहुराष्ट्रीय निगमों की भावना अब तक के उच्चतम स्तर पर है। भारत में सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण की हिस्सेदारी वर्तमान में १५.६ % (15.6%) से बढ़कर २०३१ (2031) तक २१% ( 21%) होने की संभावना है और इस प्रक्रिया में भारत के निर्यात बाजार में हिस्सेदारी दोगुनी हो जाएगी। भारतीय उपभोक्ताओं के पास अधिक प्रयोज्य आय होने की भी संभावना है। भारत का आय वितरण अगले दशक में पलट सकता है और परिणामस्वरूप देश में कुल खपत २०२२ (2022) में २ (2) ट्रिलियन डॉलर से दोगुनी होकर दशक के अंत तक ४.९ ( 4.9) ट्रिलियन होने की संभावना है ।

आर्थिक वृद्धि के कुछ प्रमुख बिंदु :

- भारत २०२७ (2027) तक जापान और जर्मनी को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का अनुमान है ।

- देश की सकल घरेलू उत्पाद (GDP आज के ३.५ (3.5) ट्रिलियन डॉलर से दोगुनी होकर २०३१ (2031) तक ७.५ (7.5) ट्रिलियन डॉलर से अधिक होने की संभावना है।

- भारत २०३० (2030) तक तीसरा सबसे बड़ा शेयर बाजार बनने की और अग्रसर हो रहा है।

- भारत २०२६ (2026) तक ८% (8%) की औसत वार्षिक वास्तविक विकास दर के साथ तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है।

हालाँकि, यह ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि ये अनुमान हैं और वास्तविक वृद्धि आर्थिक नीतियों, वैश्विक आर्थिक स्थितियों और घरेलू कारकों सहित विभिन्न कारकों से प्रभावित हो सकती हैं ।

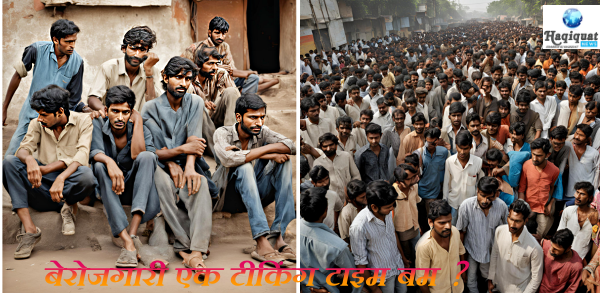

देश का आर्थिक विकास तो नये बुलंदियों को छूने की कगार पर लेकिन वांछित रोजगार के अवसर पैदा करने में असमर्थ क्यों ?

हमारे देश में सकल घरेलू उत्पाद ( GDP) वृद्धि और रोजगार के बीच संबंध थोड़ा जटिल है, जो अर्थव्यवस्था के विस्तार से परे कई कारकों से प्रभावित है। स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया २०२३ (2023) (The State of Working India 2023) रिपोर्ट सकल घरेलू उत्पाद ( GDP) वृद्धि और रोजगार सृजन के बीच कमजोर होते संबंध को उजागर करती है, यह एक प्रवृत्ति है जो १९८० (1980) के दशक से देखी जा रही है। यह घटना, जिसे कमजोर रोजगार लोच (weakening employment elasticity) के रूप में जाना जाता है, यह इंगित करती है कि अर्थव्यवस्था बढ़ने के बावजूद, सृजित नौकरियों का अनुपात गति नहीं पकड़ पा रहा है। इसका एक कारण आर्थिक विकास की प्रकृति है, जो काफी हद तक प्रौद्योगिकी और सेवाओं जैसे क्षेत्रों द्वारा संचालित है और शायद बड़ी संख्या में नौकरियां पैदा करने में असमर्थ है । इसके अतिरिक्त, स्वचालन ( automation) पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है जिससे रोजगार हीन विकास की संभावना को नाकारा नहीं जा सकता है। इसके अलावा, सृजित नौकरियों की गुणवत्ता एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। स्व-रोजगार और अनौपचारिक क्षेत्र की नौकरियों में वृद्धि, जिसमें अक्सर सुरक्षा और लाभ की कमी होती है, यह दर्शाता है कि सभी रोजगार अवसर व्यक्तियों की भलाई में समान रूप से योगदान नहीं करते हैं। रिपोर्ट में विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच आर्थिक लाभों के असमान वितरण की ओर भी इशारा किया गया है, जिसमें जाति, लिंग और धर्म के आधार पर असमानताएँ हैं। उदाहरण के लिए, महिलाओं और हाशिए पर पड़े समुदायों को अक्सर नौकरी सृजन से समान रूप से लाभ नहीं मिलता है, जिससे सामाजिक असमानताएँ बढ़ती हैं। ग्रामीण-शहरी विभाजन जैसी संरचनात्मक चुनौतियाँ भी एक भूमिका निभाती हैं। शहरी क्षेत्र अधिक निवेश आकर्षित करते हैं और अधिक रोजगार अवसर प्रदान करते हैं, जिससे प्रवास और शहरीकरण होता है, लेकिन यह हमेशा स्थायी रोजगार वृद्धि में तब्दील नहीं होता है। कृषि क्षेत्र, जो आबादी के एक बड़े हिस्से को रोजगार देता है, ने सीमित विकास देखा है और कम उत्पादकता प्रदान करता है, जिससे कई लोग कहीं और बेहतर अवसर तलाशते हैं, फिर भी गैर-कृषि क्षेत्र इस कार्यबल को पर्याप्त रूप से अवशोषित नहीं कर पाए हैं। इन बहुआयामी मुद्दों पर विचार किए बिना केवल जीडीपी वृद्धि पर केंद्रित नीतिगत उपाय रोजगार में वांछित वृद्धि नहीं कर सकते हैं। इन संरचनात्मक चुनौतियों का समाधान करने वाले सुधारों को लागू करना और समावेशी विकास को बढ़ावा देना आवश्यक है, जो विभिन्न क्षेत्रों में और सभी सामाजिक समूहों के लिए रोजगार पैदा करता है। इसमें भविष्य की नौकरियों के लिए कार्यबल को तैयार करने के लिए शिक्षा और कौशल विकास में निवेश करना, औपचारिक रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए श्रम कानूनों में सुधार करना और छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए एक सहायक वातावरण बनाना शामिल है, जो अक्सर रोजगार सृजन की रीढ़ होते हैं।

निष्कर्ष : जबकि आर्थिक विकास के लिए घरेलू उत्पाद ( GDP) वृद्धि आवश्यक है, यह व्यापक रोजगार के अवसर सुनिश्चित करने के लिए अपने आप में पर्याप्त नहीं है। अंतर्निहित मुद्दों को संबोधित करने और अधिक समावेशी और रोजगार-समृद्ध विकास मॉडल को बढ़ावा देने के लिए सरकार, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज की ओर से एक ठोस प्रयास की आवश्यकता है। भारत में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए, एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जो नौकरियों के सृजन और कार्यबल कौशल के सुधार दोनों पर ध्यान केंद्रित करता है। भारत में रोजगार नीतियों की सफलता व्यापक बहस और विश्लेषण का विषय रही है। २०१४ (2014) में शुरू की गई मेक इन इंडिया ( make in India) पहल का उद्देश्य भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र में बदलना और ऑटोमोबाइल, एयरोस्पेस, रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करके लाखों नौकरियां पैदा करना था। जबकि इस पहल ने व्यावसायिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और निवेश आकर्षित करने में कुछ सफलता देखी है, इसने अपने महत्वाकांक्षी रोजगार सृजन लक्ष्यों को प्राप्त करने में चुनौतियों का सामना किया है। कुछ क्षेत्रों में नीति का कार्यान्वयन उम्मीद के मुताबिक प्रभावी नहीं रहा है, जिससे रोजगार सृजन को सुविधाजनक बनाने के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय औद्योगिक नीति की मांग की गई है। मैकिन्से ग्लोबल इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट ( The McKinsey Global Institute report) बताती है कि भारत को २०३० (2030) तक कम से कम ९० (90) मिलियन गैर-कृषि रोजगार सृजित करने के लिए तेज़ जीडीपी वृद्धि की आवश्यकता है। इसे प्राप्त करने के लिए, रिपोर्ट लक्षित सुधार के क्षेत्रों की पहचान करती है जो उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ा सकते हैं, जैसे कि वित्तीय क्षेत्र में सुधार और उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (Production linked incentive) जैसी योजनाओं के माध्यम से विनिर्माण को बढ़ावा देना। केंद्र सरकार, राज्यों और व्यापार क्षेत्र को भारत के बढ़ते कार्यबल की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना। इसके अलावा, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के डेटा से औपचारिक रोजगार में सकारात्मक रुझान का संकेत मिलता है, जिसमें बड़ी संख्या में नए लोग शामिल हुए हैं, खास तौर पर युवा जनसांख्यिकी के बीच। इससे पता चलता है कि कुछ रोजगार नीतियों का कार्यबल को औपचारिक बनाने और नए रोजगार के अवसर पैदा करने पर लाभकारी प्रभाव हो सकता है। हालाँकि, इन सकारात्मक संकेतकों के बावजूद, भारत को अभी भी असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर डेटा की गुणवत्ता, नए श्रम संहिताओं के नियमों को अंतिम रूप देने और ग्रामीण रोजगार योजना जैसे कार्यक्रमों के तहत काम की माँग को पूरा करने के मामले में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकारों ने चाहे वह केंद्र सरकार या राज्य सरकार हों ने अभी तक रोजगार सृजन नीतियों को उद्देश्यपूर्ण, प्रभावी, समयबद्ध तरीके से सम्भोधित नहीं किया है जो देश और राज्यों की रोजगार चुनौतियों को संरचित तरीके से संबोधित कर सकें। हालाँकि कुछ आंशिक सफलताएँ और सकारात्मक विकास हुए हैं लेकिन पर्याप्त रोजगार के अवसर पैदा करने में देश की रोजगार नीतियों की समग्र प्रभावशीलता को और भी बहुत ज्यादा गतिशीलता की जरुरत है । इन नीतियों की निरंतर निगरानी, मूल्यांकन और अनुकूलन यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि वे नौकरी बाजार की उभरती जरूरतों को प्रभावी ढंग से संबोधित करें और अधिक समावेशी और समृद्ध अर्थव्यवस्था में योगदान दें।

बिधिवत सतर्कीकरण एवं डिस्क्लेमर (अस्वीकरण) : इस समाचार में दिया गया वक़्तवय और टिप्पणी एक निरपेक्ष न्यूज़ पोर्टल की हैसियत से उपलब्ध तथ्यों और Morgan Stanley Research insights and analysis on India’s growth की समीक्षा के आधार पर दिए गये हैं । इन समीक्षा में दिये गए तथ्य पूर्णतः Morgan Stanley Research insights and analysis on India’s growth द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के आधार पर दिए गये हैं। आलेख में शामिल सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए न्यूज़ पोर्टल (हकीक़त न्यूज़ www.haqiquatnews.com) उत्तरदायी नहीं है। (हकीक़त न्यूज़ www.haqiquatnews.com) अपने सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति पूरी तरह से जागरूक न्यूज़ पोर्टल है।

Referral- Morgan Stanley Research insights and analysis on India’s growth.

Add Comment